Habla Domitila

Flor de la tierra, son nuestros nativos y por sus venas corre la savia tan dulce como la planta Caa je Hen …

Rondando la quebrada

Justo cuando la luna y el sol estaban en conjunción, recorrió,como un sagaz tigre que recorre la selva, al pucará ,que devoró parte de la ladera para brotar en vergeles, y alimentos determinados por la altura en sus infinitos modos.

La pacha mama resurgía en el viento de las quenas que asombraban a las escasas aves besando el cielo. Quizás bajaban a los escalones de la fortaleza, la magia embrujada de la chicha ensangrentada por el conquistador.

Tal vez desde el Rio grande llegaban las llamas y se echaban, adorando al sol esquivo de la Puna , junto a los parapetos donde un coya prestaba al paisaje el colorido de su poncho . No recordaba la primera vez que estuvo alli , ni siquiera titilaban dentro de ella los recuerdos placenteros del pasado, con aquel sol cobrizo y el viento marcando con fuerza a los nativos que nacian para adorar al inti y morir en el vientre de la pacha mama dentro de un hueco vientre de alfareria .

Los hilos de agua que bajaban cansados y débiles ,cantaban leyendas milenarias y supersticiones con letras de rituales ancestrales Casi un sincretismo perfecto ,casi sobrenatural , riveteados por los antiguos andenes de cultivo en esas alturas, que sólo mascando coca soportaban .

Justo alli cuando la luna y el sol en conjunción estaba, se retiró muy lejos el alma de aquella vajilla rota que vio romper el sueño de una cultura milenaria ,esa cultura que quiso recorrerla una vez más en el viento de la puna que descendía por el pucará de Tilcara .

Stella Maris Taboro

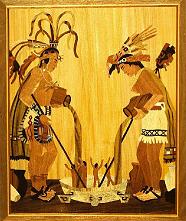

INTI RAYMI - 24 DE JUNIO

Las culturas indígenas y autóctonas han sido claves en el desarrollo de la poesía latinoamericana.

Las culturas indígenas y autóctonas han sido claves en el desarrollo de la poesía latinoamericana.

Mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón al continente, en lo que fue mal llamado como el “descubrimiento” de América (¿cómo descubrir un territorio poblado por otros seres humanos?), diversos grupos se dedicaban a las actividades poéticas, ya sea desde la tradición oral o mediante escritos.

Es imposible no mencionar al Popol Vuh (o Popol Wuj), el libro sagrado que recopila distintas leyendas del Quiché, una reino maya ubicado al sur de Guatemala. Esta narración pretende explicar el origen del mundo, los fenómenos naturales y las civilizaciones.

De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne;

de masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas

del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne

de nuestros padres…

(fragmento del Popol Vuh)

La poesía maya también reconoce textos como “Canción al flechador”, un canto ritual que propone

Alza bien tu frente,

alista bien la mirada,

no hagas errores

para que alcances tu premio.

En el México precolombino, por otra parte, aparece la figura de Nezahualcòyotl (1402-1472), quien fuera el monarca de la ciudad-estado de Tetzcuco y uno de los principales poetas de la cultura mexicana.

Con flores escribes, Dador de la vida,

con cantos das color,

con cantos sombreas

a los que han de vivir en la tierra.

(fragmento de “Con flores escribes”, de Nezahualcòyotl)

La poesía indígena, claro, no se limita a las producciones precolombinas. Podemos recordar a Andrés Henestrosa, el poeta, narrador, ensayista, historiador y político que falleció en enero de este año. Hasta los 15 años de edad, Henestrosa sólo dominaba las lenguas indígenas zapoteca y huave.

Aunque aprendió español y hasta llegó a ser miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, Henestrosa no dejó de ser un gran divulgador de la literatura indígena. Es que las culturas siempre deberían poder convivir en paz, aunque la historia parezca demostrarnos lo contrario.

El martes 15 de mayo, durante la sesión de la Congregación para las Causas de los Santos, se aprobó por unanimidad el milagro atribuido a Ceferino en el año 2000, en el que una mujer cordobesa de 24 años de edad, afectada por cáncer de útero, no solo se curó sino que, tiempo después, logró concebir.

Al cabo de cuatro años de estudió, altas fuentes de la Iglesia indicaron que la consulta médica de la Congregación había dictaminado que desde el punto de vista clínico, la curación sometida a su juicio científico era inexplicable.

Aprobado el decreto del milagro, S.S. Benedicto XVI determinó la fecha de beatificación, 11 de noviembre de 2007, acontecimiento que fue festejado en todo el país.

Matanza en NAPALPÍ

El gobernador chaqueño, Fernando Centeno, ordenó: "Procedan con rigor para con los sublevados".

El 19 de julio de

En 1895 la superficie sembrada de algodón en el Chaco era de sólo

El 12 de octubre de 1922, el radical Marcelo T. de Alvear había reemplazado en la presidencia a Hipólito Yrigoyen y el Territorio Nacional del Chaco ya se perfilaba como el primer productor nacional de algodón. Pero en julio de 1924 los pobladores originarios toba y mocoví de

A la mañana del 19 de julio, 130 policías y algunos civiles partieron desde la localidad de Quitilipi hasta Napalpí. Después de 45 minutos de disparar los Winchester y Máuser a todo lo que se movía, hubo silencio y humareda de los fusiles. Los heridos -fueran hombres, mujeres o niños- fueron asesinados a machetazos. El periódico Heraldo del Norte recordó, a finales de la década del 20, el hecho: "Como a las nueve, y sin que los inocentes indígenas hicieran un sólo disparo, hicieron repetidas descargas cerradas y enseguida, en medio del pánico de los indios (más mujeres y niños que hombres), atacaron. Se produjo entonces la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad".

El 29 de agosto --cuarenta días después de la matanza--, el ex director de

En el libro "Memorias del Gran Chaco", de la historiadora Mercedes Silva, se confirma el hecho y cuenta que el mocoví Pedro Maidana, uno de los líderes de la huelga, corrió esa suerte. "Se lo mató en forma salvaje y se le extirparon los testículos y una oreja para exhibirlos como trofeo de batalla", asegura.

En el libro "Napalpí, la herida abierta", el periodista Vidal Mario detalla: "El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre que recuerda la historia de las culturas indígenas en el presente siglo. Los atacantes sólo cesaron de disparar cuando advirtieron que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera muerto o herido. Los heridos fueron degollados, algunos colgados. Entre hombres, mujeres y niños fueron muertos alrededor de doscientos aborígenes y algunos campesinos blancos que también se habían plegado al movimiento huelguista".

Un reciente microprograma de

Paradigma del despojo

Napalpí no fue una matanza aislada, sino una práctica recurrente del poder político y los terratenientes --con la mano de obra policial o militar-- para privar a los pobladores originarios de su forma ancestral de vida e introducirlos por la fuerza al sistema de producción. Todos los historiadores revisionistas coinciden en esa mirada y, en el libro "La violencia como potencia económica: Chaco 1870-1940", Nicolás Iñigo Carrera afirma: "Los aborígenes de la zona chaqueña vivían sin la necesidad de pertenecer al mercado capitalista. La violencia ejercida hacia ellos, por la vía política con la represión y por la vía económica tuvo como objetivo eliminar sus formas de producción y convertirlos en sujetos sometidos al mercado".

"Se comenzó a privar a los indígenas de sus condiciones materiales de existencia. Se inició así un proceso que los convertía en obreros obligados a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir, premisa necesaria para la exitencia de capital. Un modo de vivir había sido destruido", destaca Iñigo Carrera en su libro.

Además de someterlos, el Gobierno quería ampliar los cultivos, dar tierra a grandes terratenientes y concentrar a los indígenas en reservas. Siempre la versión oficial, "civilizadora y cristiana", hablaba de malones o enfrentamientos despiadados. Pero los muertos siempre eran pobladores originarios. Sobre los imaginarios combates, el historiador Alberto Luis Noblía remarcó que "las naciones aborígenes chaqueñas no practicaron el malón, usual en otros pueblos.

Todo lo contrario, los inmigrantes llegados de Europa nunca fueron perseguidos por los entonces dueños de las tierras. Al contrario, el colono supo encontrar en el indígena mano de obra barata".

El 21 de julio de 1925 --un año después de la matanza--, el ministro del Interior, Vicente Gallo, reconocía los deseos de Alvear: "El Poder Ejecutivo considera que debe encararse definitivamente, como un testimonio de la cultura de

Es la bandera de los Pueblos ORIGINARIOS

Es además un símbolo de resistencia de las Naciones Originarias, su uso fué considerado ilegal por las Repúblicas, pero hoy en día flamea como nunca en las Naciones Originarias.

Significado de los colores de

AMARILLO; representa la energía y fuerza (ch'ama-pacha), es la expresión de los principios morales del hombre andino, es la doctrina del Pacha-kama y Pacha-mama: la dualidad (chacha-warmi) son las leyes y normas, la práctica colectivista de hermandad y solidaridad humana.

BLANCO; representa al tiempo y a la dialéctica (jaya-pacha), es la expresión del desarrollo y la transformación permanente del QULLANA MARKA sobre los Andes, el desarrollo de la ciencia y la tecnologia, el arte, el trabajo intelectual y manual que genera la reciprocidad y armonia dentro la estructura comunitaria.

VERDE; representa la economia y la producción andina, es el símbolo de las riquezas naturales, de la superficie y el subsuelo, representa, tierra y territorio, asi mismo la producción agropecuaria, la flora y fauna, los yacimientos hidrológicos y mineralógicos.

Los colores se originan en el rayo solar al descomponerse del areo iris blanco (kutukutu), en siete colores del areo iris (kurmi), tomado como referencia por nuestros antepasados, para fijar la composición y estructura de nuestros emblemas, asi mismo organizar la sociedad comunitaria y armónica de los andes. La wiphala es de propiedad de la nación originaria, es decir de los Qhishwa-Aymaras, Guaranies y de todo el pueblo. Para los aymara-qhishwa, la wiphala es la expresión del pensamiento filosófico andino

BIENVENIDOS... a esta página

que como un río caudaloso,

quiere salvar del olvido

a nuestros pueblos nativos...

Caa je Hen...es el nombre de una...planta de savia dulce que se encuentra en el norte y noreste argentinos, y países vecinos. Una vieja leyenda indígena narra su origen: Dos naciones de indios se odiaban a través de las edades y generaciones, luchando encarnizadamente entre sí. Cierto día, en que la lucha era más cruenta, apareció ONAGAIT, el espíritu supremo, tratando de que se apaciguaran los odios y la paz reinara entre las tribus.

Como verdadero milagro renacieron el amor y la comprensión. Muerto ONAGAIT, los viejos rivales le sepultaron. Con verdadero estupor vieron que sobre su tumba nació al poco tiempo una planta desconocida: el Caá jee , en cuya savia por su dulzura reconocieron al supremo espíritu.

En medio

del recuerdo sangrante,

la lengua que me impusiste,

es un bumerang...

Muchos siglos,

mucho horror,

tu lenguaje vuelve

en tu contra,

con la misma fuerza

de los tormentos

que aplicaste.

1

- 19 ABRIL Día del aborigen.

- 24 DE JUNIO: AÑO NUEVO MAPUCHE.

- 24 DE JUNIO: INTI RAYMI.

- 3 DE JULIO: ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONVENIO 169 DE

- 19 DE JULIO: MATANZA DE NAPALPÍ. (Audio de la "Red de Comunicación Indígena")

- 1 DE AGOSTO: CELEBRACIÓN DE

- 9 de AGOSTO

Día internacional de las poblaciones indígenas.

- 11 DE AGOSTO: INCORPORACIÓN DE LOS DERECHOS INDÍGENAS EN

- 5 DE SEPTIEMBRE: DÍA MUNDIAL DE

- 7 DE SEPTIEMBRE: CREACIÓN DE

- 12 de OCTUBRE

Último día de LIBERTAD para los pueblos originarios .

-

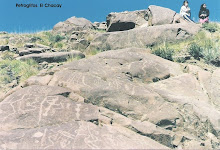

+petroglifos.jpg)

.jpg)

Catamarca.jpg)